産 地

広島県芦品郡新市町、府中市、福山市

特 徴

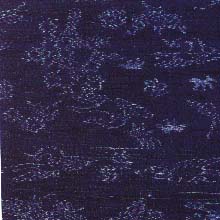

井桁絣や絵絣の木綿織物。

用 途

着尺地、座布団地。

変 遷

古くから綿の栽培が行われていたこの地域は、同時にわが国屈指の綿の産地でもあった。

江戸時代には白木綿、浅葱木綿、縞木綿などが織られていた。とくに縞木綿は藩の保護をうけ、神辺縞または福山縞として広く全国に知られていた。

江戸末期の嘉永六(一八五三)年には富田久三郎が、竹の皮を用い手くくりで糸を染める井桁絣を織りだした。有地絣、谷迫絣と呼ばれたこれらの織物が、現在の備後絣のもとである。

文久元(一八六一)年頃から、輸入の紡績糸で織られるようになり、文久絣と名を変えて大阪方面に出荷された。

備後絣の名称となったのは明治初年のことである。この頃から備後絣は販路を拡大、同時に工程も機械化された。また、久留米の技法を導入して絵絣の生産も開始、昭和三五年頃には日本最大の絣産地となった。

しかし、その後、絣の需要の減少とともに生産量も減少している。